오늘 하루, 이 방의 주인이 되어주시겠어요?

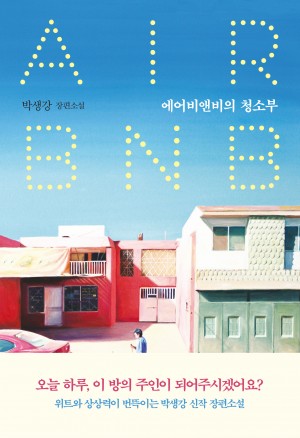

에어비앤비의 청소부

그런 날이 있다.

집과 회사가 아닌 어딘가에 하룻밤이라도 아무 생각 없이

여행가방처럼 처박히고 싶은 순간이.

나는 그때 그곳, 이태원 에어비앤비에 간다.

위트와 상상력이 번뜩이는 박생강 장편소설 《에어비앤비의 청소부》

2017년 세계문학상 우수상 수상작인 《우리 사우나는 JTBC 안 봐요》를 펴낸 작가 박생강의 신작 장편소설 《에어비앤비의 청소부》가 은행나무출판사에서 출간되었다. 《에어비앤비의 청소부》는 작가가 이태원의 어느 ‘에어비앤비’ 룸 세팅 및 청소 프리랜서 일을 제안 받았고 실제로 그곳에서 일을 하면서 겪었던 흥미로운 문학적인 일화가 이번 소설의 주재료가 되었다. 소설은 이태원 ‘에어비앤비’에서 하룻밤 묵게 된 주인공 ‘나’가 전직 해커 출신 청소부 ‘운’의 은밀한 비밀을 알게 되고 그 비밀에 깃든 삶의 진실의 면면에 천천히 스며들면서 타인의 편견으로부터 벗어나 내 삶을 온전히 결정짓게 되는 과정을 명랑하고 유려한 필치로 보여준다. 각박한 현실 앞에 무력하게 끌려 다니기만 했던 두 주인공 ‘나’와 ‘운’. 그 둘은 ‘에어비앤비’에서의 찰나적인 만남을 통해 각기 온전한 나로 우뚝 서 두려움 없이 세상과 대면할 수 있는 용기를 품게 된다. 소설은 아무 연관 없는 타인이 나의 삶에 직접 개입한 이후 벌어지는 일화를 통해 진정 내 삶에서의 중요한 우선순위가 무엇인지를 질문한다. 이 물음에 처음으로 대답을 준비하는 두 주인공, 그들은 타인에 대한 끈질기고 깊은 이해만이 우리 삶을 앞으로 한 발 한 발 밀어 나아가게 한다는 중요하고도 단순한 진리를 다시 한번 재확인하게 된다.

* ‘박생강’이란 독특한 필명으로 활동하는 그는 2005년 장편소설 《수상한 식모들》로 문학동네장편소설상을 수상하며 등단, 세 권의 장편소설과 한 권의 소설집을 내는 동안 본명 ‘박진규’로 작품활동을 해왔다. 이후 2014년 장편소설 《나는 빼빼로가 두려워》를 출간하면서 필명 ‘박생강’으로 바꾼 뒤 2017년 세계문학상 우수상 수상작인 《우리 사우나는 JTBC 안 봐요》와 신작 《에어비앤비의 청소부》를 펴냈다.

게스트와 호스트로 스치듯 만나 서로의 비밀을 공유하다

누구나 한 번쯤은 온전히 자기만의 시간을 갖고 싶어 한다. ‘같이’보다는 오롯이 홀로. 그건 고독을 원해서가 아니고 지친 몸과 마음을 그 누구의 방해 없이 자신을 방에 가두어놓고 싶어서다. 중견기업 재무부서에서 과중한 업무에 지친 ‘나’도 마찬가지. 누구의 방해 없이, 혼자만의 시간을 만끽하고 싶다. 가족이 있는 어엿한 40평대 아파트가 있건만, 혼밥, 혼술처럼 ‘나’는 혼자만의 하룻밤의 시간을 강력하게 소유하고자 이태원 에어비앤비에 묵는다. 더불어 이태원이란 공간에서만 느낄 수 있는 혼란 속 새로움, 외국인들이 밀집해 있는 독특한 공간에서만 느껴지는 이물감. 마치 한국이지만 낯선 도시에 와 있는 듯하다. ‘나’는 집이란 공간에 안주하지 못하는 여행자의 삶을 잠시나마 느낄 수 있는 이곳이 좋다. 그런 에어비앤비만의 매력이 좋다.

누군가 현관문 잠금장치 버튼을 계속해서 눌렀다. 그러더니 쿵쿵, 문을 두드렸다.

‘뭐야 지금!’

나는 황당해서 아무 말도 못했다.

“문 좀 여세요!”

(……)

“이건 좀 게스트에 대한 예의가 아니지 않습니까?”

호스트는 자리에서 일어났다. 그리고 냉장고 문을 열고 하나 남은 캔맥주를 꺼냈다.

“죄송해요, 제가 지금 쫓기고 있어서요.”

― 본문 31쪽 중에서

한밤중에 느닷없이 게스트가 머물고 있는 방문을 두드리는 사람은 이 에어비앤비의 청소부이자 호스트인 ‘운’이다. 얼핏 봐서는 이제 막 성인식을 끝낸 얼굴이고 자세히 살펴보니 삶의 굴곡이 느껴지는 이십대 초반의 젊은 청년인 ‘운’. 그는 이 년여의 수감생활을 마치고 출소 후에 검정고시를 준비하며 이 에어비앤비에서 청소부이자 호스트 일을 하고 있다. 그는 좀 억울하다. 그 누구를 때릴 만큼 난폭하지도 않고 사람 목숨가지고 장난치는 양아치도 아니다. 그런데 세상은 그를 전과자라는 이유만으로 낙인찍어 ‘나쁜놈’으로 부른다. 세상이란 게 원래 한번 찍히면 찍히는 대로 계속 가는 거라는 사실을 알고 있으면서도 뒷맛이 씁쓸한 건 어쩔 수 없다. 세상이 자기에게 계속 불리할 거라는 걸 너무나 잘 알고 있지만 지금 여기 머문 이 멀쑥한 남자, 툴툴대면서 꼬박꼬박 존댓말을 해주는 그에게 호기심이 생기는 거 또한 어쩔 수 없음이다. 그는 이상하게도 이 멀쑥한 남자 앞에서 말이 줄줄 나온다. 그동안의 그늘진 삶에 대해 혹은 본인이 가진 비밀에 대해.

“좀 이상하네. 술 한 잔 안 했는데 이런 말 저런 말 다 하게 되고.”

운은 고개를 끄덕였다.

“뭐, 이 집의 힘이겠죠.”

“아니, 이 집에 힘이랄 게 있나?”

“주인 없는 곳이잖아요. 내가 주인도 아니고, 게스트님이 진짜 주인도 아니고. 그러니까 괜히 폼 잡거나 유세부릴 필요도 없고.”

나는 이 집을 휘 둘러보았다. 별것 아니지만 잠시 머물러서 책을 읽다가, 라디오를 듣다가, 음악을 듣다가, 편안하게 잠들 수 있는 집. 섹스가 있어도 좋지만 홀로 있다고 해도 그 고독이 감미로운 집.

―본문 83쪽 중에서

집이 주는 편안함보다 이 낯선 에어비앤비가 건네는 고독이 좋다. ‘나’는 이 에어비앤비에 자의적으로든 타의적으로든 머물게 된다. 자꾸 직접적으로 부딪치다 보니 대화를 나누게 되고, 관계를 맺을 수밖에 없는 두 사람이다. 초면이지만 왠지 모르게 익숙해지는. 그런 사람들이 있다. 한 번 봤지만 아주 오래전부터 알고 지내온 것 같은 익숙함 말이다. 두 사람은 서로의 작은 비밀을 은연중에 말하게 된다. 서로의 숨기고 싶은 것들을 주고받는다. 얼마 전 헤어진 여자친구 ‘희수’에 대해, 은퇴 후 sns에서 벌어지는 신종 사기를 당한 아버지에 대해. 청소부 ‘운’ 또한 마찬가지다. ‘나’에게 자신이 왜 이 곳의 청소부로 일하며, 어떻게 해커가 되었는지, 과거의 질곡한 인생에 대해 털어놓게 된다. 그런 와중에 ‘나’는 갑자기 한밤중에 자신의 방문을 쿵쿵 두드렸던 ‘운’을 쫓고 있었던 그 사람이 누구인지를 묻게 되는데…….

“무서웠어요.”

“뭐가?”

(……)

어디선가 뒤에서 룡이 와우, 소리를 지르면서 그를 깜짝 놀라게 할 거 같았다. 그런 밤이면 어디로든 도망쳐 숨고 싶은 생각에 견딜 수가 없어졌다. 상식적으로 조선족 해커인 룡이 갑자기 그의 앞에 나타날 가능성이 거의 없는데도 그랬다.

―본문 130쪽 중에서

타인의 비밀에 깃든 삶의 진실들에 대하여

누군가의 인생에 우연하게 끼어들게 된다면? 이 질문으로 시작했던 소설은 두 사람의 인생의 면면들을 소개하면서 그 답을 제시한다. 빈방에 잠시 들어왔다 나가는 게스트에 불과했던 사람, 짧은 메모를 적어놓은 포스트잇 한 장과 다름없는 사람이 어떻게 나의 마음의 중심에 놓이게 되는지에 대한 우연한 경험이 바로 그 답이다. 우리는 어쩔 수 없이 타인의 삶에 들어가야 하고 또 나와야만 한다. 그 수많은 들고 나옴의 움직임 속에서 우리는 무엇을 깨닫게 되는지를 소설은 말해주고 있다. 그건 이해다. 타인을 깊이 이해하며 나를 비쳐 보고 나의 이해 속에서 타인을 놓아보는 그런 과정. 그걸 아마도 우리는 성장 혹은 성숙이라 부른다. 이미 어른이지만 어른 되는 성장이 더 필요했던 두 어른들. 소설은 그런 두 주인공을 통해 우리 또한 다를 바 없다고 혹은 아직 남아 있을지 모를 성장을 가늠해보라고 부추기며 말하고 있다.

에어비앤비의 청소부 · 007

작가의 말 · 173