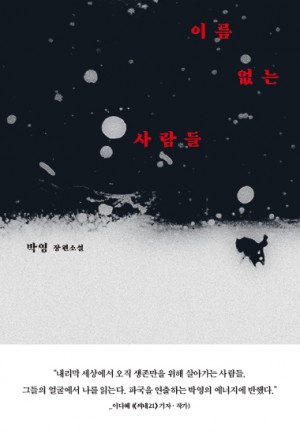

이름 없는 사람들

“내리막 세상에서 오직 생존만을 위해 살아가는 사람들.

그들의 얼굴에서 나를 읽는다. 파국을 연출하는 박영의 에너지에 반했다.”

_이다혜(《씨네21》 기자·작가)

-

한국문학의 새로운 결을 써내는 작가

박영 신작 장편소설 《이름 없는 사람들》 출간

첫 장편소설 《위안의 서》로 제3회 황산벌청년문학상을 수상하고 두 번째 장편소설 《불온한 숨》을 통해 여성의 욕망과 사랑의 의미를 내밀하게 그려내 젊은 작가의 놀라운 가능성을 보여주었던 박영의 신작 장편소설 《이름 없는 사람들》이 은행나무출판사에서 출간되었다. 빛과 그림자의 공존이 필수불가결적인 것처럼, 화려한 도시와 빛나는 타워 그 뒤에 가려진 ‘고립된 땅’으로부터 이야기는 잉태된다. 삶의 벼랑 끝에 간신히 버티고 선 사람들에게 생명보험증을 담보로 돈을 빌려주는 ‘재’, 아버지의 빚을 갚기 위해 재의 용역이 되어 표적을 처리하는 ‘나’, 재를 향한 복수의 칼날을 갈며 ‘나’에게 접근한 ‘서유리’. 외줄을 타는 듯한 불안의 소용돌이 속에 던져진 세 사람의 이야기가 파국으로 치닫는 순간 의문의 여인 ‘의비’가 나타나고, 그녀의 등장과 함께 소설은 커다란 변곡점을 만들며 예상을 뒤엎는 반전을 선사한다.

《이름 없는 사람들》은 작가의 섬세한 묘사력과 이야기의 긴장감을 단 한순간도 놓치지 않고 이끌어 나가는 탄성이 돋보이는 작품이다. 사채업과 살인청부, 죽여야만 살아남을 수 있는 자와 살아남아야만 복수할 수 있는 자. 잔인하고 비극적으로만 느껴질 수 있는 이 소설이 페이지를 넘길수록 더욱 빛을 내는 이유는 작가가 작품을 통해 보여주고자 하는 메시지가 의미심장하고 그것을 전달하는 소설적 장치의 무게 또한 결코 가볍지 않기 때문이다.

-

“나는 새롭게 시작해야만 했다.

다시 누군가의 이름을 구걸해야 하는 신세가 된 것이다.”

타인의 이름으로 연명하는 이름 없는 사람들

불황이 닥친 하나시엔 시위가 끊이지 않았다. 기업들은 줄줄이 도산했고, 개인 파산자들이 넘쳐났다. ‘나’도 예외는 아니었다. 아버지의 빚을 갚기 위해 ‘재’의 용역이 되어 그가 지목한 사람을 한 명씩 처리하며 살아가고 있다. 표적은 생명보험증을 담보로 재에게서 돈을 빌려간 후 갚지 못한 사람들. 그들을 처리할 때마다 ‘나’는 새로운 이름을 얻는다. 첫 임무는 종이에 선을 긋는 일이었다. 열세 살이었던 ‘나’는 재의 사무실 앞을 지나는 사람들의 머릿수를 세며 선을 그었다. 그렇게 열두 시간 동안 하루도 쉬지 않고 선을 그었고, 그해 겨울이 되어 새로운 명령을 받는다. 재가 지정한 장소로 가서 사진 속 사람들을 찾아내는 일. 표적을 찾아내 재에게 보고하면 그가 다음 행선지를 알려주었다.

“이제부터 내 심부름을 잘할 때마다 이 숫자는 줄어들 거란다. (…) 재는 아직 파란 잉크가 채 마르지도 않은 ‘0’을 가리키며 말했다. 너의 빚이 이렇게 되는 순간 너는 자유다. 그때 너는 그 누구의 아들도 아니란다. 알겠니?” _본문에서

재는 ‘나’에게 좀 더 빠르게 빚을 갚을 수 있는 일을 제안했다. 표적을 제거하고 시신을 캐리어에 담아 처리하면 되는 일이었다. 표적을 한 명씩 처리할 때마다 빚도 서서히 줄어들었다. 그렇게 마지막 표적을 제거하고 자유를 목전에 둔 날, 문제가 생기고야 만다. 처리 대상이었던 표적이 자살 신고 후 스스로 목숨을 끊은 것이다. 캐리어에 시신을 담아 나가려던 찰나, 경찰이 들이닥치는 소리가 들리자 ‘나’는 서둘러 몸을 피한다. 발각되지는 않았지만 자살한 것으로 추정되는 시신이 캐리어에 들어 있자 형사들은 점점 수사망을 좁혀온다. 재는 ‘나’에게 당분간 하나시로 돌아오지 말고 B구역에 가서 일을 처리하라고 명령한다. B구역은 수년 전 화학 공장들이 화재로 폭발한 뒤 폐쇄된 재난 구역이었다.

“하나시엔 이제 감시카메라가 설치되지 않은 곳이 없습니다. 그렇지만 B구역은 어떻습니까. 그곳은 경찰도 군인도 모두 철수했습니다. 이 세상이 버린 땅이란 말이죠. 나에게 그곳은 하늘이 내준 틈새라고밖엔 보이지 않습니다. 이젠 쓰레기가 된 사람들을 조용히 내버릴 수 있는 그런 틈새 말입니다.” _본문에서

채비를 하고 B구역으로 향하는 나의 앞에 홀연히 ‘서유리’라는 여자가 나타난다. 그녀는 ‘나’에게 “빚을 다 갚으면 자유로워질 거란 재의 말”을 아직도 믿고 있는 것인지 날 선 목소리로 묻는다. 혼란에 빠진 ‘나’는 모두를 의심하기 시작한다. 하지만 당장 살아남기 위해서는 B구역에 가야만 한다. 경찰도 군인도 모두 철수한 곳, 세상으로부터 고립되고 버려진 땅. 누군가 의도적으로 지워낸 듯한 ‘B구역’의 진실은 무엇일까. ‘나’는 과연 재가 지목한 표적을 처리하고 하나시로 무사히 돌아올 수 있을 것인가?

-

“내겐 그곳이 더 지옥이었어요.”

도시의 이면을 그려내는 섬세하고 정교한 묘사

커다란 도시에 공존하는 빛과 그림자가 있다. 하나시를 상징하는 T타워와 그 주변을 환히 밝히는 도심의 야경. 하지만 그 화려함에 가려 미처 보이지 않는 사각지대에는 철거를 앞둔 달동네가 있고, 경찰과 군인마저 철수하여 세상으로부터 철저히 버려진 땅 B구역이 있다. 하늘 높이 솟은 T타워는 소설 속 인물들의 심부를 뚫고 지나가는 하나의 상징이다. 벼랑으로 떨어지지 않기 위해 몸부림치는 사람들과 그들을 발판 삼아 더 높이, 더 빠르게 오르려는 사람들은 아이러니하게도 서로 맞물려 돌아가는 톱니바퀴처럼 T타워를 중심에 둔 거대한 엔진으로 작동한다. 반면 재가 구축한 정교한 나선형 구조 속에서 아무것도 할 수 없는 무력한 사람들은 이름마저 잃고 경계로 내몰린다. 박영이 주목한 것은 바로 그 ‘이름 없는 사람들’이다. 소설이 품고 있는 비밀과 가려진 진실은 B구역에 드리워진 베일을 직면하면서부터 밝혀지기 시작하고, 파국으로 향하는 듯하던 이야기는 새로운 비밀이 드러남과 동시에 절정을 향해 내달린다.

“곰팡이가 뒤덮은 작은 방 한 칸에서 무수한 종이꽃을 접고 있던 의비의 모습이 떠올랐다. 그녀는 목숨이 다하는 그 순간까지도 세상을 바라보고 싶어 했다. 폐허가 되어버린 풍경 속에서도 아름다웠던 기억들을 건져올리곤 했었다.” _본문에서

박영은 변화구를 던지는 작가다. 늘 예상을 뛰어넘는 이야기를 써내고, 예측 불가능한 것들을 끝내 가능하게 만든다. 그 모든 것을 관통하고 있는 건 소외되고 외면당한 사람들을 놓치지 않는 시선일 것이다. “곰팡이가 뒤덮은 작은 방 한 칸에서 무수한 종이꽃을 접고”, “폐허가 되어버린 풍경 속에서도 아름다웠던 기억들을 건져올리”는 인물을 통해 새로운 희망을 완성하고 피로 물든 도시 위에 무너지듯 쓰러져도 애타게 빛을 갈망하는 이들을 보듬는다. 《이름 없는 사람들》은 박영의 장르로 완성된, 또 한 번의 커다란 도약이다.

봄비 · 9

세뇌 · 20

틈새 · 38

허공 · 79

야경 · 104

거울 · 147

계단 · 165

베일 · 181

작가의 말 · 207