최근 온라인을 떠들썩하게 만들었던 《나는 지방대 시간강사다》 선생님의 출교 이슈를 담당 편집자인 제가 처음 들은 것은 한 달여 전이었습니다. 아마 선생님 측근을 제외하고, 가장 먼저 들은 외부인이었겠죠. 인터넷을 통해서만 유령처럼 떠돌던 이 글을 형체가 있는 것으로 만들어 공론장에 등판시킨 것이 바로 저의 일이었으니까요.

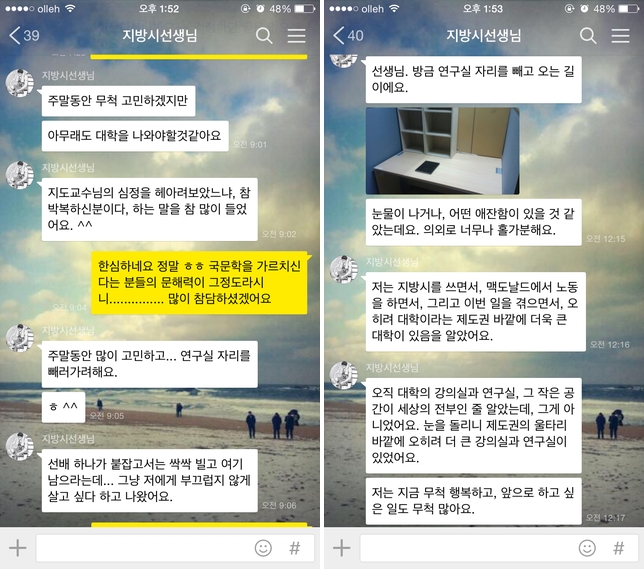

어느 날 퇴근을 앞둔 저녁께, 선생님께서 전화를 걸어오셔서는 “선배들이 보자고 연락이 왔어요.”라고 하셨습니다. 평소와는 달리 떨리는 목소리를 주체하지 못해 말을 간신히 이어가는 느낌이었습니다. 저는 사실 좀 낙천적인 성격이고 대학원에 다닌 적도 없는지라, 설마 별일 있겠어? 다른 일이지 않을까? 하는 심정으로 다녀오셔서 알려주시라, 답하고 말았습니다. 저녁 약속이 있어서 친구들하고 일 생각 않고 수다를 떨다가도 한켠에 괜찮겠지, 라는 생각을 놓지 못하면서 의외로 늦어지는 연락에 조금 걱정이었던 기억입니다. 이야기가 길어지시는 것 같아서 걱정이 된다, 라고 문자를 넣어놓고 잠들었는데 다음날 아침 제가 확인하게 된 메시지들은 선생님의 불안함을 반영한 것들이었습니다.

“문학을 가르치신다는 분들의 문해력이 그 정도라니”.

이 포스트를 보실 관계자 여러분이 계시다면 참말 죄송하지만.. 저도 선생님과 같은 것을 전공했던 사람이고 문청들의 유연한 사고를 믿었기에 배신감이 컸던 것이 사실입니다. 문학을 공부하시는 분들이 글이 갖고 있는 콘텍스트를 무시하리라고는 상상도 하지 못했던 일이거든요.

《나는 지방대 시간강사다》를 읽으신 분들은 아시겠지만, 선생님이 대학원 생활을 힘겹게 이어나갔음을 보여주지만 그 상황에 얽혀 있는 동료들을 원망한다거나 지도교수를 원망하는 것은 전혀 아닙니다. 선생님의 시선이 향하는 곳은 그들과의 알력보다는, 그들을 그런 상황에 처할 수밖에 없게 만든 그 외연이었으니까요. 선생님의 글도, 또한 그 책의 외피를 꾸며낸 저의 시선도 그 어느 한 순간 공론화된 적 없는 그 학교의 이름이나 이니셜들로 묻어버린 개개인의 얼굴을 향하지 않았습니다. 지금 이렇게 힘든 제도권의 삶, 특정하게 명명되지 않는 아무개 씨의 힘든 삶을 보여줌으로써 서로에게 위안이 되고 함께 더 먼 테두리를 바라보자는 것이었죠. 그런 것들이 읽힐 줄 알았습니다.

오유나 슬로우뉴스, 직썰 등을 통해 연재되던 당시에 알려지지 않았던 선생님의 신상을 누군가 눈치챌까 편집을 하는 과정에서 이런저런 것들을 고쳤습니다. 지금에야 다 하는 이야기지만 당시만 해도 ‘인문학 전공’으로 뭉뚱그릴지, 선생님의 전공을 실제로 밝힐지를 두고서도 고민을 많이 했습니다. 선생님께서 괜한 자기검열로 엉뚱한 시간이나 수치를 적어놓은 것들이 있어 오히려 수상쩍을 수 있다고 생략하자고도 이야기했습니다. 무엇이 되었든, 《나는 지방대 시간강사다》에서 가장 중요한 것은 여기서 한 인간이 겪은 개별적인 에피소드 하나하나가 아니라 이 상황을 빚어낸 그 너머의 무언가였으니까요.

현상 그 자체가 아니라, 현상 너머를 사유할 줄 아는 게 진정한 인문학이라고 생각하는데요…

저는 이 책을 작업하면서 저의 대학시절을 돌이켜보는 기회를 받았고, 또 이렇게 치열하게 살아가는 한 인간을 보면서 저 스스로를 반성도 하였습니다. 그리고 무엇보다, 그렇게 힘들게 지내면서도 매번 얻게 되는 성취들에 감격하는 한 인간의 모습에 가슴 한켠에 묵지근하게 자리잡은 같은 세대의 청년들에 대한 부채의식을 위로받았던 기억입니다. 또한, 누구나 삶을 궁리하다 보면 힘들다 싶은 지점들이 몰아칠 텐데요.. 그럴 때마다 《나는 지방대 시간강사다》의 글들을 읽으며 내 또래들은 다같이 얼마간 힘들구나 싶은 마음에 또 위안받았고요. 혹은 제가 사정이 좀 더 낫다고 생각했는지도 모르죠. 독자 여러분들은 저마다 다른 느낌을 받으셨겠습니다마는…여튼 저는, 선생님의 동료들도, 마치 제가 그랬듯이 뭔가 위로받았다고 생각하시리라고 기대했었습니다. 낙관했었습니다.

그런 이유에서 상당히 절망적인 심정이었습니다. 선생님의 등을 두드려주지 못한 옛 동료들이 사실, 이해하지 못한 것이 아니었을 테니까요. “이해는 하지만 그래도”. 대학이라는 괴물에, 그러한 제도의 논리에 충실하다 보니 어쩔 수 없이 생겨버린 입장의 문제 아니었을까요? 그 이익 논리와 무관한 자연인이었다면 여타 다른 독자들과 다르지 않았겠지만, 직접적인 이해관계가 생겨버리니 어쩔 수 없었던 것이 아니었을까요?

《나는 지방대 시간강사다》가 내보이려 했던 ‘헬조선’의 현실이 바로 이런 지점에 있습니다.

《나는 지방대 시간강사다》의 독자분들이 선생님께서 학교를 그만두시게 된 이야기를 듣고 안타까워하실 때에 그 탓을 돌릴 곳은 선생님을 윽박지른 동료들 그 개개인의 일탈이 아니라 그들을 그렇게 만든 사회와, 그 제도라는 것입니다. 그 사람 한 명 한 명의 부덕을 탓하는 것은 굉장히 게으른 사고일 것입니다. 《나는 지방대 시간강사다》에서도 선생님은 거듭 제도권 안의 모두가 피해자임을 자인하고 계시지요. 선생님께서는 분명 이야기를 나눈 동료들과 즐거운 기억들을 안고 여전히 그들의 길을 응원하고 계십니다.

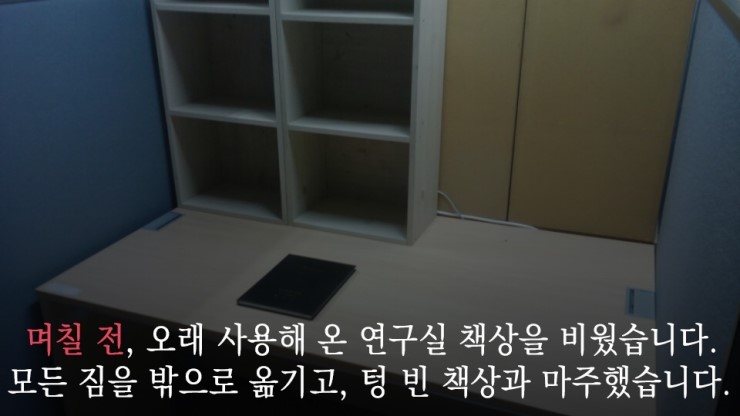

동료들과 이야기를 나눈 뒤 바로 그 주말에 선생님께서는 연구실 자리를 빼셨습니다. 텅 빈 연구실 책상 사진을 보내온 선생님은, 후련하다고 이야기했습니다. 저로서는 상상도 가지 않는 심정입니다.. 그러면서도 남은 몇 주간의 수업을 무너지지 않고 학생들을 잘 이끌어 마쳐야겠다고 다짐 또 다짐을 하셨습니다. 선생님께서 신분을 밝히기 전에 ‘제가 수업 들었던 선생님이 생각나요’라며 보내온, 선생님께서 가르쳤던 제자의 응원 메시지에 감동하기도 하셨습니다. 그렇게 마음이 많이 남아 있는 공간을 떠난다는 것.. 신물이 나서 떠나는 것이기도 하지만, 또 너무 좋아하는 일이기에 더 이상 상처받고 싶지 않아서 떠나는 듯도 했습니다. 가족도, 동료도 아닌 제가 그 심사를 어찌 다 알 수 있을까요.

선생님께서 학교를 나오시기로 선택하신 것이 잘했다고, 혹은 못했다고 이야기할 수는 없습니다. 적으나마 규칙적으로 들어오는 시간강사 급료가, 학교 밖에서 글로서 벌어들일 수 있을지 미지수인 그 보수보다 더 안정적일 수도 있겠죠. 하지만 지금 우리가 어떤 삶이 더 낫다고 단정지을 수 있을까요? 제가 이해할 수 있는 것은, 어쨌든 선생님께서 선택한 삶은 적어도 동료들이 자신들을 모욕했다고 말하던 것과 달리 본인께서 계속 버텨오던 그 모욕을, 더 이상 참지 않는 삶이라는 것 정도입니다.

처음 이야기를 책으로 내자고 먼저 제안한 것이 저다 보니 왠지 죄송스러워져서 미안하다 말했습니다. 사람의 삶의 터전이 무너지고 그 삶이 달라지는 것은 짐작만으로도 너무 가슴아픈 일이거든요. 그렇지만 선생님께서는 본인이 결정한 삶이니 괜찮다고, 그저 응원만 해달라고 하셨습니다. ‘나는지방대시간강사다’ 페이스북 페이지에 올라오는 댓글들로 이미 마음 뿌듯하시리라 믿습니다. 제가 선생님의 삶을 응원하는 것은, 선생님의 삶으로 인해 미약하나마 달라질 우리 모두의 삶을 위해서인지도 모르겠다는 생각이 듭니다.

이번주부터 선생님의 새로운 이야기는 카카오 스토리펀딩을 통해 조금씩 공개할 예정입니다. 이니셜과 일반 명칭들로 뭉뚱그리느라 자세히 이야기하지 못했던 것들, 제도권에서의 ‘입장’ 때문에 책에 낼 수 없었던 이야기들을, 선생님이 참아온 것들을 더 내밀히 보여드릴 수 있을 겁니다. 그리고 앞으로, 선생님이 자신의 삶으로 보여주실 것들을 확인할 수 있을 듯합니다.

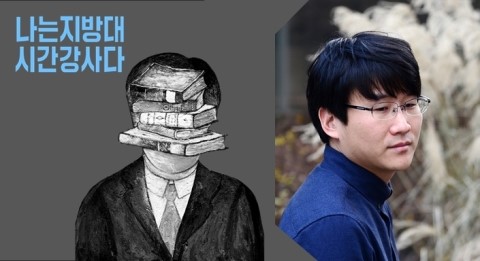

지방대 시간강사’였던’ 김민섭 선생님의 이야기를, 앞으로 함께 걸으며 들어주시길 바라겠습니다.