‘강릉’발 열차를 타고 ‘둔황’에 첫발을 들이밀었을 때 찬란한 여름의 문도 함께 열렸다. 그리고 서늘한 밤 ‘모든 별들의 음악소리’가 들릴 즈음이 되니 어느새 가을의 문턱을 넘었다.

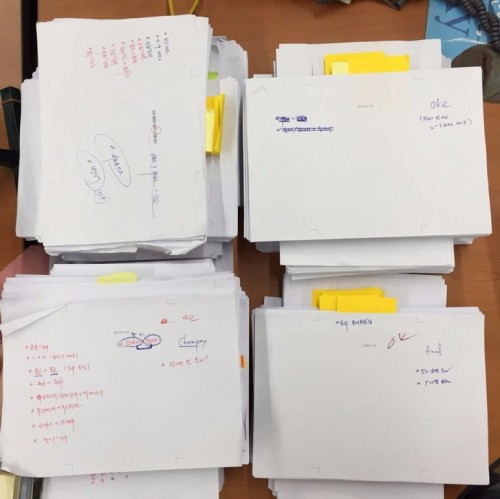

올해 4월에 출간된 윤후명 소설전집 01 <강릉>과 이번에 출간된 02 <둔황의 사랑>, 03 <협궤열차>, 04 <한국어의 시간>, 05 <섬, 사랑의 방법>, 06 <모든 별들은 음악소리를 낸다>. 전체 12권 완간으로 예정돼 있다.

매주 화요일 또는 수요일마다 윤후명 선생은 회사에 나오셨다. 선생과 나는 냉차나 냉수 따위를 옆에 두고 매주 교정지의 높이를 올려가며 원고에 대해 의견을 주고받았다. 사소설, 아니 ‘나-소설’로 일컬어지는 강력한 1인칭주의자로서 선생과 소설 속 화자는 그 거리가 멀지 않아 보였다. 어느 때 선생은 불쑥불쑥 소설 속 화자였고 동시에 그 화자를 부추기는 소설가였다. 소설로 쓰여진 모든 글을 읽는다는 것이 선생의 삶을 따라 가본다는 것과 다르지 않으리란 것을 나는 곧 알게 되었다.

사담을 나눌 때에도 무엇이 허구이고 진실인지 잘 갈피를 잡을 수 없었다. 여운이 남는 어떤 이야기를 들려주시고 나면 꼭 그 장면이 소설에 있었다. 그러다가 우리의 대화는 자연스레 소설이란 무엇인가로 이어지곤 했는데, 편집자로 일해오면서도 작가든 그 누구든 함께 소설 그 자체에 대해 이야기를 나눠보기는 참으로 오랜만이었다. 선생은 겸손해하셨고 나는 그의 말을 들을 준비가 되어 있었다. 선생이 전집에 임하면서 새로 개작한 소설들을 열심히 읽고 그것에 대해 이러저러 의견을 드리고, 질문을 하고, 답변을 듣는 동안이 나는 좋았다. 분량이 분량인지라 야근을 계속해 몸이 피곤하긴 했지만, 상대적으로 마음은 평화로웠다. 생각해보면 나는 올 여름 이 바쁜 와중에 꽤 괜찮은 소설 수업을 들었던 셈이다.

<윤후명 소설전집>의 모든 표지 그림은 이인 화백의 작품이다. 표지 그림 중엔 전시용 작품도 있으며 개인 작업도 포함돼 있다. 이번 전집을 진행하며 인연을 맺게 된 이인 화백은 나의 요청에 “80년대부터 인간 내면의 풍경을 형상화하는 작업을 해오고 있으며 17회의 개인전을 개최했고 국립현대미술관, 경기도미술관 등에 작품이 소장되어 있다”고 보도자료용 소개글을 보내주셨다. 그러나 아무래도 짤막한 소개글로는 이분의 매력을 전달할 수 없다. 일단은 표지 그림으로 대신할 수밖에.

이 여름 동안 400여 쪽의 소설 다섯 권을 보았으니 도합 2,000쪽. 초-재-삼-사교까지 계산하면 8,000쪽 이상을 나는 눈에 불을 켜고 읽었고, 또 읽어야만 했던 것이다.

편집자로서 감히 단언컨대 <윤후명 소설전집>을 독파한 독자라면 별들이 하늘을 가득 수놓은 밤 코를 킁킁거리는 자신을 발견하게 되리라. 어디에서 왔고 어디로 가야 하는지 모르는 우리네 삶을 달래는 별들의 냄새를 찾아 흠흠하리라.

한국문학의 독보적 스타일리스트로서 윤후명의 소설은 오래전부터 수수께끼였다. 윤후명의 소설은 말할 수 없는 것을 말하려는 언어적 수도사의 고통스런 몸짓을 표정한다. 그는 종래의 이야기꾼으로서가 아니라 함께 상상하고 질문하는 존재로서 새로운 작가적 태도를 취한다. 얼핏 사소해 보이고 무심하고 적막한 삶이지만 그 속에서 불확실한 실재, 적막과 고독, 길을 헤매는 자들의 미혹과 방황의 의미를 발견해 잔잔히 드러낸다.

이러한 작가의 문학적 성과를 기려 출간되는 《윤후명 소설전집》은 12권 완간으로 예정돼 있다. 은행나무출판사는 작가의 의견에 따라 《윤후명 소설전집》 자체를 ‘하나의’ 소설, 시공을 초월한 한 존재의 문학적 기록으로서 접근할 예정이다. 이로써 또 한 편의 방대한 소설이 쓰여지는 셈이다. 이 체제 안에서 각 권으로 개별화된 작품들은 서로 유기적으로 얽혀 하나의 이야기로 재탄생한다. 《윤후명 소설전집》은 길 위에 선 자의 기록이자 심미안을 가진 작가의 초상화이다. 강릉을 출발해 고비를 지나 알타이를 넘어 마침내 다시‘나’로 회귀하는 방황과 탐구의 여정이다.