매일매일 <황금방울새>를 어떻게 여러분께 ‘잘’ 알려드릴까 고민하며 황금방울새를 비롯한 온갖 방울새의 사진을 들여다보고 있는 JIN양입니다. 지난 1월, <황금방울새>의 제목 논의글이 은행나무 인트라넷에 올라왔습니다. 책 제목을 원제목인 <The Goldfinch>으로 할지, 아니면 우리말로 <황금방울새>라 할지 논의하는 글이었는데요, 담당 편집자는 책을 소개하면서 ’2013 아마존 올해의 책’, ’2014 퓰리처상 수상작’, ‘천재 작가 도나 타트가 11년 만에 선보인 신작’ 등을 수식어를 덧붙였습니다.

그 화려한 수식어에 걸맞게 SNS에 #thegoldfinch를 검색하면 인증샷이 끊이지 않고 주루룩 보여집니다. 특히, 여름 휴가지에서도 빼놓지 않는 필수 아이템으로 자리한 것을 볼 수 있습니다. 보이시나요? 푸른 바다와 <황금방울새>의 조화라니. 실제로 휴양지에서 책을 읽는 인증샷이 많이 올라와 있더라고요. #황금방울새 라고 검색했을 때도 위와 같은 휴양지 독서 인증샷이 올라오길 간절히 바랍니다.

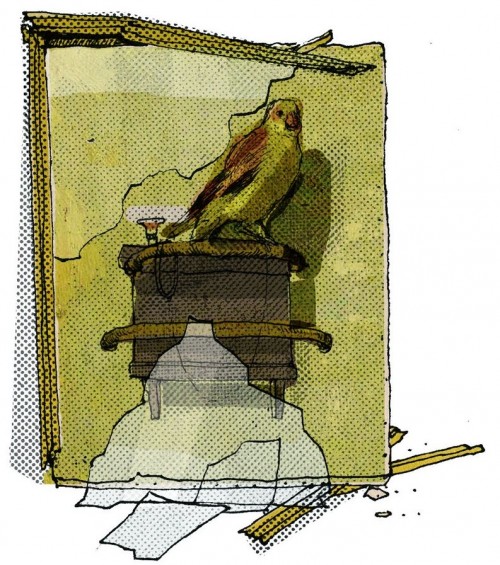

아마존·뉴욕타임스 베스트셀러 1위를 차지하고 <타임> 세계에서 가장 영향력 있는 100인으로 선정된 도나 타트의 신작이자, 올해 최고의 화제작으로 손꼽히는 (헥헥 숨차)…. 등등의 수식어가 잔뜩 붙어있는 이 <황금방울새>가 과연 어떤 내용으로 구성되었다는 건지, 많이들 궁금해하셨으리라 생각합니다. 그래서 준비했습니다. 일러스트로 보는 <황금방울새> 줄거리!

* 지금부터 보여드리는 일러스트는 영국의 저명한 매거진인 ‘The Telegraph’에서 미리보기로 연재되었던 <황금방울새>에 사용된 Wesley Merritt의 일러스트입니다.

#1.

비가 쏟아지기 시작하더니 순식간에 차가운 비가 인도를 휩쓸고 거대한 돌풍이 나무 꼭대기를 흔들고 거리의 차양을 펄럭였다. 엄마가 덜렁거리는 우산을 세우려고 애를 썼지만 별 성과는 없었다. 거리와 공원에 있던 사람들이 신문과 서류 가방으로 머리를 가리고 계단을 서둘러 올라 이 거리에서 비를 피할 수 있는 유일한 장소인 미술관 현관으로 달려 들어갔다. 얇은 줄무늬 우산을 쓰고 빨리 빨리 빨리 걸음을 재촉하는 우리 두 사람 사이에는 뭔가 즐겁고 행복한 분위기가 있었다. 우리는 끔찍한 사건을 향해 정면으로 돌진하는 것이 아니라 그것을 피해 달아나는 것만 같았다.

#2.

나는 엄마를 따라가면서 말을 반쯤 흘려듣다가 엄마가 어떤 그림 앞에 갑자기 멈추는 바람에 부딪칠 뻔했다.

“아, 미안—” 엄마가 나를 돌아보지도 않고 비켜서서 자리를 만들어주었다. 얼굴에 불을 켠 듯한 표정이었다.

“이게 바로 내가 말하던 그림이야.” 엄마가 말했다. “정말 멋지지 않니?”

나는 열심히 듣는 척 엄마 쪽으로 고개를 숙였지만 시선은 다시 소녀를 향했다. 소녀는 특이한 백발노인과 함께였는데, 그 역시 얼굴이 뾰족한 것으로 봐서 친척, 아마도 할아버지 같았다. 하운드투스 무늬 외투, 유리처럼 반짝이는 길고 가느다랗고 끈이 달린 구두. 눈은 모여 있었고 코는 매부리코라서 새를 연상시켰다. 그리고 다리를 절면서 걸었는데, 사실 몸 전체가 한쪽으로 기울어져서 한쪽 어깨가 반대쪽보다 높았다. 구부러진 어깨가 조금만 더 두드러졌다면 곱사등이라고 불러도 좋을 정도였다. 하지만 뭔가 고상한 분위기가 있었다. 그리고 소녀 옆에서 다정한 태도로 즐거워하면서 절룩절룩 걷는 모습을 보니 이 소녀를 정말 예뻐하는 것이 분명했다. 조심 조심 발을 디디면서 고개는 항상 소녀를 향하고 있었다.

#3.

내가 전시실을 반도 지나기 전에 이상한 일이 벌어졌다. 미술관 경비원이 저쪽 기념품 가게 앞 탁 트인 복도를 가로질러 달렸다. 그는 팔에 뭔가를 안고 있었다.

소녀도 그것을 보았다. 금빛을 띤 갈색 눈과 내 눈이 마주쳤다. 영문을 모르겠다는 깜짝 놀란 표정.

갑자기 또 다른 경비원이 기념품 가게에서 뛰쳐나왔다. 그는 양팔을 들고 비명을 지르고 있었다.

사람들이 고개를 들었다. 내 뒤의 누군가가 기이하고 낮은 목소리로 아!하고 말했다. 그리고 엄청나게 큰, 고막을 찢을 듯한 굉음이 전시실을 뒤흔들었다

#4.

나는 걸음을 멈췄다. 그런 다음 힘겹게 몇 걸음 다가갔다. 남자였다. 바닥에 똑바로 누워서 머리끝부터 발끝까지 먼지를 하얗게 뒤집어쓰고 있었다. 그는 재가 뿌려진 듯한 폐허 속에 완벽하게 숨겨져 있었기 때문에 시간이 조금 지난 후에야 형체가 뚜렷하게 보였다.

남자는 단에서 떨어진 조각상처럼 흰 가루를 겹겹이 뒤집어쓴 채 일어나 앉으려고 애를 쓰고 있었다. 나는 가까이 다가가다가 남자가 늙고 무척 연약하며 곱사등이 같다는 사실을 알아차렸다. 남아 있는 머리카락이 헝클어져 뻗쳐 있었다. 옆얼굴에는 물이 튄 것처럼 흉한 화상 자국이 점점이 나 있었고, 한쪽 귀 언저리는 끈적끈적하고 거무스름하고 끔찍했다.

#5.

“저걸 놓고 가지 마. 안 돼.” 노인이 내 뒤쪽을 보면서 뭔가를 가리키려고 애썼다. “저기 놔두면 안 돼.”

“안 돼! 그 사람들이 보면 안 돼.” 노인은 내 팔을 꽉 잡고 미친 듯이 몸을 일으키려고 했다. “그들이 양탄자를 훔쳐갔어, 세관 창고로 가져갈 거야”

노인이 가리킨 것은 먼지가 묻은 직사각형 판자, 부러진 들보와 쓰레기들 때문에 거의 보이지 않고 집에 있는 내 노트북보다 더 작은 무언가였다

#6.

사이렌, 지하철 환풍기에서 피어오르는 흰 연기. 더러운 담요를 두르고 뭐가 뭔지 모르면서도 흥분한 표정으로 서성이는 노숙자. 나는 군중 속에 엄마가 있지 않을까 희망을 가지고 주위를 둘러보면서 정말로 엄마가 곧 보일 거라고 기대했다. 잠깐 동안 나는 (발끝으로 서서 목을 길게 빼고 앞을 보면서) 경찰이 몰아대는 것과 반대 방향으로 헤엄치듯 거슬러 올라가려 했지만 저곳으로 돌아가서 억수 같은 비와 수많은 군중 속에서 엄마를 찾으려 해도 소용없다는 사실을 깨달았다. 나는 생각했다. 집에 가서 만나면 돼. 우리가 만나기로 약속한 곳은 집이었다. 위급 상황에 대비한 약속 장소는 집이었다.

엄마는 이렇게 많은 사람들 속에서 나를 찾으려 하는 것이 얼마나 헛된 일인지 깨달았을 것이다. 그래도 나는 옹졸하고 비이성적인 실망감을 느꼈다. 나는 집을 향해 걸어가면서 (머리가 깨질 것처럼 아팠고 사실상 모든 물체가 두 개로 보였다) 다른 곳에 정신이 팔린 이름 모를 얼굴들을 살피면서 엄마를 계속 찾았다. 엄마는 밖으로 나왔다. 그게 제일 중요했다. 엄마는 폭발의 영향이 가장 큰 곳에서 한참 떨어진 전시실에 있었다. 시체 중에도 엄마는 없었다. 하지만 우리가 아무리 미리 정했다 해도, 그게 아무리 이성적인 행동이라 해도, 나는 엄마가 나 없이 혼자서 미술관을 나왔다고 생각하기 힘들었다.

여기까지 <황금방울새> 1권의 1장을 요약해드렸습니다. 얼떨결에 소년의 손에 쥐어진 그림 <황금방울새>. 이미 아버지는 그와 어머니를 버리고 떠난 상황에서, 소년은 부유한 친구 집에 맡겨지고, 세상은 사라진 <황금방울새>를 찾기 시작합니다. 상실감 속에 그림을 돌려줄 기회를 놓친 소년은 이제 그림을 ‘내 것’이라고 생각하게 되고, 험난한 길로 들어섭니다. 홰에 묶인 그림 속 방울새처럼 소년은 발버둥칠수록 어리석은 선택을 거듭하여 어머니를 잃은 운명의 날로 회귀할 뿐입니다. 과연 소년은 온전한 삶을 되찾고 그림 또한 제자리로 돌아갈 수 있을까요?

![]() 이 소설은 표면적으로는 미술관 테러와 함께 사라진 그림 ‘황금방울새’를 세상이 추적하는 이야기지만, 많은 겹이 있다. 고아가 등장하는 성장소설인가 했다가, 항해 소설 혹은 구도자 소설로 바뀌고, 마음을 찢어놓는 연애소설인가 했다가, 러시아 마피아가 튀어나와 범죄소설이 되었다가, 결국은 예술가 소설로 끝을 맺는다. 그러니 어느 장르로도 정의할 수 없다. 도나 타트의 소설일 뿐이다. 이번에는 제대로 보여주겠다는 작가의 ‘야심’을 제대로 벼린. _한은형 소설가

이 소설은 표면적으로는 미술관 테러와 함께 사라진 그림 ‘황금방울새’를 세상이 추적하는 이야기지만, 많은 겹이 있다. 고아가 등장하는 성장소설인가 했다가, 항해 소설 혹은 구도자 소설로 바뀌고, 마음을 찢어놓는 연애소설인가 했다가, 러시아 마피아가 튀어나와 범죄소설이 되었다가, 결국은 예술가 소설로 끝을 맺는다. 그러니 어느 장르로도 정의할 수 없다. 도나 타트의 소설일 뿐이다. 이번에는 제대로 보여주겠다는 작가의 ‘야심’을 제대로 벼린. _한은형 소설가