모국어의 문학적 유산에 다름없는 미당 천 편의 시를 드디어 정본으로 만난다

미당 서정주 전집 3 시 : 학이 울고 간 날들의 시 · 안 잊히는 일들

브랜드 은행나무 | 발행일 2015년 6월 30일 | ISBN 9788956608891

사양 변형판 145x205 · 400쪽 | 가격 20,000원

시리즈 미당 서정주 전집 3 | 분야 국내시집

“미당은 겨레의 말을 가장 잘 구사한 시인이요

겨레의 고운 마음을 가장 잘 표현한 시인이다”

미당 서정주 탄생 100주년 기념

사후 첫 정본 시전집 출간

“세계의 명산 1628개를 다 포개 놓은 높이보다도

시의 높이와 깊이와 넓이는 한정 없기만 하다” (미당 서정주)

대시인의 70년 시력(詩歷)을 읽다

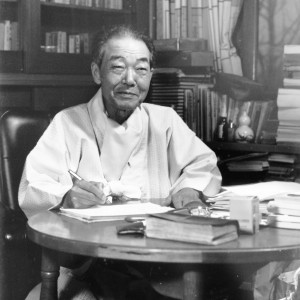

「자화상」 「귀촉도」 「국화 옆에서」 「동천」 등 전 국민의 애송시를 남긴 한국의 대표 시인 미당 서정주. 그의 탄생 100주년을 맞아 시, 자서전, 산문, 시론, 방랑기, 옛이야기, 소설, 희곡, 번역, 전기 등 생전에 출간된 저서를 망라한 『미당 서정주 전집』(전20권)이 시전집을 시작으로 2016년 상반기까지 순차적으로 출간된다(은행나무刊).

이번에 출간된 미당 시전집(전5권)은 첫 시집 『화사집』(1941)부터 마지막 시집 『80소년 떠돌이의 시』(1997)까지 15권의 시집과 『서정주문학전집』(일지사, 1972) 제1권의 신작시 55편을 포함, 총 950편의 시를 수록한 미당 사후 최초의 정본이다. 미당 연구자와 제자로 이루어진 간행위원회(이남호, 이경철, 윤재웅, 전옥란, 최현식)는 각 시집의 초판을 저본으로 삼되, 시인의 개작을 반영하고 시작 노트, 최초 발표지 등 다양한 자료를 종합적이고 면밀하게 검토하여 시인의 의도를 최대한 살리고자 했다.

지금 이 시대의 독자를 위한 가독성 높은 정본

이번 전집은 기존에 출간된 미당 시집의 수많은 오류를 바로잡고, 오·탈자를 수정하였으며, 시집과 전집에서 누락된 시들을 찾아서 싣고, 한자를 한글로 바꾸고, 띄어쓰기를 현대식으로 고치는 등 지금 이 시대의 독자가 최대한 읽기 편하게 편집하였다. 각 시집에 실렸던 ‘시인의 말’도 빠짐없이 수록하여 전집을 읽는 독자가 시인이 의도한 시집의 개별적이고도 고유한 시 세계를 음미할 수 있도록 했다.

『미당 서정주 시전집』 1권에는 『화사집』 『귀촉도』 『서정주시선』 『신라초』 『동천』 『서정주문학전집』, 2권에는 『질마재 신화』 『떠돌이의 시』 『서으로 가는 달처럼…』, 3권에는 『학이 울고 간 날들의 시』 『안 잊히는 일들』과 ‘서정주 연보’를 수록했다. 4권에는 『노래』 『팔할이 바람』과 ‘작품 연보’를, 5권에는 『산시』 『늙은 떠돌이의 시』 『80소년 떠돌이의 시 』와 ‘수록시 총색인’을 실었다.

한국의 대표 시인 미당 서정주

미당 서정주 선생의 탄신 100주년을 맞이하여 선생의 모든 저작을 한곳에 모아 전집을 발간한다. 이는 선생께서 서쪽 나라로 떠나신 후 지난 15년 동안 내내 벼르던 일이기도 하다. 선생의 전집을 발간하여 그분의 지고한 문학세계를 온전히 보존함은 우리 시대의 의무이자 보람이며, 나아가 세상의 경사라 하겠다.

미당 선생은 1915년 빼앗긴 나라의 백성으로 태어나셨다. 우울과 낙망의 시대를 방황과 반항으로 버티던 젊은 영혼은 운명적으로 시인이 되었다. 그리고 23살 때 쓴 「자화상」에서 “나를 키운 건 팔할이 바람이다”라고 외쳤고, 이어서 27살에 『화사집』이라는 첫 시집으로 문학적 상상력의 신대륙을 발견하여 한국 문학의 역사를 바꾸었다. 그 후 선생의 시적 언어는 독수리의 날개를 달고 전통의 고원을 높게 날기도 했고, 호랑이의 발톱을 달고 세상의 파란만장과 삶의 아이러니를 움켜쥐기도 했고, 용의 여의주를 쥐고 온갖 고통과 시련을 지극한 아름다움으로 바꾸어 놓기도 했다. 선생께서는 60여 년 동안 천 편에 가까운 시를 쓰셨는데, 그 속에 담겨 있는 아름다움과 지혜는 우리 겨레의 자랑거리요, 보물이 아닐 수 없다. 선생은 겨레의 말을 가장 잘 구사한 시인이요, 겨레의 고운 마음을 가장 잘 표현한 시인이다. 우리가 선생의 시를 읽는 것은 겨레의 말과 마음을 아주 깊고 예민한 곳에서 만나는 일이 되며, 겨레의 소중한 문화재를 보존하는 일이 된다.

- 발간사 중에서

미당 서정주는 70년 동안 고전의 반열에 올릴 만한 시집을 여러 권 출간한, 한국 문학사에서 가장 큰 시인이다. 미당처럼 좋은 시를 많이 쓴 시인은 세계 문학사에서도 그 예가 흔치 않다. 미당이 남긴 15권의 시집은 제각기 시의 밤하늘에 빛나는 큰 별들이다.

혼돈과 광기와 관능이 뒤섞인 혁명적인 시 세계를 보여준 첫 시집 『화사집』 이후 전통의 아름다움과 가치를 추구하는 『귀촉도』와 『서정주시선』, 신라 정신에서 한국적 정신의 원형을 찾아낸 『신라초』, 겨레의 삶 속에 녹아 있는 마음과 정서와 지혜를 노래한 『동천』을 지나, 고향에 대한 유년의 기억을 변용하여 한국의 신화를 새롭게 창조한 『질마재 신화』, 넉넉한 여유와 풍류의 정신으로 세상의 고달픔을 넘어서는 경지를 보여준 『떠돌이의 시』, 미당 특유의 세계 견문기를 펼친 『서으로 가는 달처럼…』, 겨레의 과거와 자신의 과거에서 소중한 것들을 찾아낸 『학이 울고 간 날들의 시』와 『안 잊히는 일들』, 고희를 넘긴 이후 세상을 떠날 때까지 세상을 굽어보고 보듬어 안으면서 자신의 삶을 시로 만든 『팔할이 바람』, 『산시』, 『늙은 떠돌이의 시』, 『80소년 떠돌이의 시』 등 미당이 남긴 많은 시들은 한국시의 궁륭천장이 되었고, 미당이 있음으로 해서 한국문학은 한층 풍요로워졌다. 미당은 우리말을 가장 능수능란하고 아름답게 구사한 시인이며 그의 시에는 우리 겨레의 마음이 가장 잘 표현되어 있다. 미당의 시는 20세기 한국인들이 받은 가장 큰 선물의 하나라고 할 수 있을 것이다.

발간사 • 9

제9시집 학이 울고 간 날들의 시

시인의 말 • 25

제1부 고조선시대 편

하느님의 생각 • 29 환웅의 생각 • 31 곰 색시 • 33 단군 • 34 조선 • 36 흰옷의 빛깔과 버선코의 곡선 이야기 • 37 신시와 선경 • 39 풍류 • 40 고인돌 무덤 • 41 동이 • 42 영고 • 44 무천 • 45 동맹 • 46 북부여의 풍류남아 해모수 가로대 • 48 왕 금와의 사주팔자 • 49 박혁거세왕의 자당 사소 선녀의 자기소개 • 50 고구려 시조 동명성왕 고주몽의 사주팔자 • 51

제2부 삼국시대 편

팔월이라 한가윗날 달이 뜨걸랑 • 55 가야국 김수로왕 때 • 56 처녀가 시집갈 때 • 57 고구려 민중왕의 마지막 3년간 • 58 도미네의 떠돌잇길의 노래 • 60 술통촌 마을의 경사 • 62 일곱 겹으로 소나무 숲 만들아 • 63 백제의 피리 • 64 이름 • 65 애를 밸 때, 낳을 때 • 66 갈대에 보이는 핏방울 흔적 • 67 신라 풍류 1 • 69 신라 풍류 2 • 70 지대로왕 부부의 힘 • 72 이차돈의 목 베기 놀이 • 74 신라의 연애상戀愛賞 • 75 황룡사 큰 부처님상이 되기까지 • 76 신라 사람들의 미래통 • 77 바보 온달 대형의 죽엄을 보고 • 78 원광 스님의 고 여우 • 79 검군 • 81 혜현의 정적의 빛깔 • 83 지귀와 선덕여왕의 염사艶史 • 84 신라 유가儒家의 제일 문사 강수 선생 소전 • 86 김유신 장군 1 • 87 김유신 장군 2 • 88 대나무 통 속에다 넣어 둔 애인의 넋에 • 89 태종무열왕 김춘추가 꾸던 꿈 • 90 우리 문무대황제 폐하의 호국룡에 대한 소감 • 91 삼국 통일의 후렴 • 93

제3부 통일신라시대 편

만파식적이란 피리가 생겨나는 이얘기(소창극) • 97 만파식적의 피리 소리가 긴히 쓰인 이얘기 • 102 만파식적의 합죽 얘기에서 전주 합죽선이 생겨난 이얘기 • 103 원효가 겪은 일 중의 한 가지 • 104 의상의 생과 사 • 106 신라 최후의 성인 표훈 대덕 • 108 천하복인 경문왕 김응렴 씨 • 110 저 거시기 • 112 수로부인은 얼마나 이뻤는가? • 118 큰비에 불은 물은 불운인가? 행운인가? • 120 처용훈處容訓 • 121 백월산의 힘 • 122 신효의 옷 • 126 암호랑이와 함께 탑돌이를 하다가 • 129 월명 스님 • 130 소슬산 두 도인의 상봉 시간 • 131 토함산 석굴암 불보살상의 선들 • 132

제4부 고려시대 편

왕건의 힘 • 135 현종의 가가대소 • 136 강감찬 장군 • 138 덕종 경강대왕의 심판 • 139 땅에 돋은 풀을 경축하는 역사 • 140 고려호일高麗好日 • 141 옥색과 홍색 • 142

예종의 감각 • 143 매사는 철저하게 • 144 노극청 씨의 집값 • 145 유월 유둣날의 고려조高麗調 • 146 고종 일행과 곰들의 피난 • 147 고려 고종 소묘 • 148 충렬왕의 마지막 남은 힘 • 150 고려적 쇄설일석 瑣說一席 • 151 셈은 바르게 • 152 기황후 완자홀도의 내심의 독백 • 153 노나 가진 금일랑은 강물에 집어넣고 • 156 상부의 곡성 • 158 권금 씨의 허리와 그 아내 • 159 정몽주 선생의 죽을 때 모양 • 160

제5부 이조시대 편

이성계의 하눌 • 165 세종과 두 형 • 166 황희 • 167 유비공소有備公笑 • 168 소년왕 단종의 마지막 모습 • 169 매월당 김시습 1 • 170 매월당 김시습 2 • 171 매월당 김시습 3 • 172 칠휴거사 손무효의 편모 • 173 돼지머리 쌍통 장순손의 운수 • 175 정암 조광조론 • 177 황진이 • 178 하서 김인후 소전 • 180 산적 두목 임꺽정의 편모 • 182 홍의장군 곽재우 소묘 • 184 기허 스님 • 186 죽음은 산 것으로 • 187 백사 이항복 • 188 율곡과 송강 • 189 논개의 풍류 역학 • 190 점잔한 예모 • 192 새벽 닭 소리 • 194 학사 오달제의 유시遺詩 • 195 백파와 추사와 석전 • 196 추사 김정희 • 197 석전 스님 • 198 이조 무문백자송 • 199 단군의 약밥 • 201

제10시집 안 잊히는 일들

시인의 말 • 205

1 유년 시절

마당 • 209 개울 건너 부안댁 감나무 • 210 어린 집지기 • 211 백학명 스님 • 212 꾸어 온 남의 첩의 권주가 • 213 당음唐音 • 214 내 할머니 • 215 처음 본 꽃상여의 인상 • 216

2 만 아홉 살에서 열두 살까지

용샘 옆의 남의 대갓집에서 • 219 만 십 세 • 221 국화와 산돌 • 222 서리 오는 달밤 길 • 223 첫 질투 • 225 첫 이별 공부 • 226 어린 눈에 비친 줄포라는 곳 • 227 반공일날 할머니집 찾아가는 길 • 229

3 만 열세 살에서 열여섯 살까지

중국인 우동집 갈보 금순이 • 233 광주학생사건에 1 • 235 염병 • 236 광주학생사건에 2 • 237 아버지의 밥숟갈 • 238 광주학생사건에 3 • 239 동정상실 • 240 혁명가냐? 배우냐? 또 무엇이냐? • 243

4 만 열여덟 살에서 스무 살까지

얼어붙는 한밤에 • 247 미사와 나와 창경원 잉어 • 248 넝마주이가 되어 • 250 석전 박한영 대종사의 곁에서 1 • 252 석전 박한영 대종사의 곁에서 2 • 253 금강산으로 가는 길 1 • 255 단발령에서 장안사로 • 258 내금강산의 영원암 작약 꽃밭 속의 송만공 대선사 • 259

5 이십 대 시편 1

성인 선언 • 263 시인 당선 • 265 ㅎ양 • 266 해인사, 1936년 여름 • 268 우리 시인부락파 일당 • 269 제주도의 한여름 • 271 나의 결혼 • 273 『화사집』 초판본 • 275

6 이십 대 시편 2

조선일보 폐간 기념시 • 281 장남 승해의 이름에 부쳐서 • 283 만주에 와서 • 285 동대문여학교의 운동장에서 • 288 불더미 마을의 깐돌 영감과 함께 • 289 진지리꽃 피걸랑은 또 오소 또 오소 • 291 학질 다섯 직 끝에 본 이조 백자의 빛 • 293 기우는 피사탑 위에서 • 296

7 삼십 대 시편 1

해방 • 301 반공 운동과 밥 • 303 대학의 전임강사로 • 305 인촌 어른과 동아일보와 나 • 308 이승만 박사의 곁에서 • 310 3급 갑류의 행정 서기관이 되어서 • 312

8 삼십 대 시편 2

1949년 가을, 플라워 다방 • 317 1950년 6월 28일 아침 한강의 다이빙 • 319 청산가리밖에는 안 남아서요 • 321 생불여사生不如死 • 323 자살미수 • 325 조화연습 • 327

막걸리송頌 • 329 명동 명천옥 친구들 • 330

9 사십 대 시편 1

미국 아세아재단의 자유문학상 • 335 2차 단식 • 337 졸도 • 338 미아리 서라벌 시절 • 339 불혹 때의 혹 • 341

10 사십 대 시편 2

1960년 4월 19일 • 345 4・19 (2) • 346 횡액 • 347 중년 사나이의 연정 해결책 • 350 하눌이 싫어할 일을 내가 설마 했겠나? • 351 만득지자와 수壽의 계산 • 353 경춘선의 5년 세월 • 355

11 오십 대 시편 1

공덕동 살구나뭇집과 택호—청서당 • 359 주붕酒朋 야청 박기원 • 361 울산바위 이얘기 • 363 김칫국만 또 마셔 보기 • 364 여자들의 손톱 들여다보기 • 365 또 한 개의 전화위복 • 366

12 오십 대 시편 2

사당동과 봉천동의 힘 • 371 자유중국의 시인 종정문이가 찾아와서 • 373 선덕여왕의 돌 • 374 꿩 대신에 닭 • 375 내 뜰에 와서 살게 된 개나리 꽃나무 귀신 • 376 내 시의 영역자 데이빗 맥캔과 경상도 안동 • 378

13 육십 대 시편

회갑 1 • 383 회갑 2 • 384 먼 세계 방랑의 길 • 385 진갑의 박사 학위와 노모 • 387 지손란 • 389 명예교수 • 390

서정주 연보 • 391